Il Filo Rosso del nostro secolo

Il senso della vita e della quotidianità nell'era delle tecnologie iperveloci

L’articolo che segue apre un ciclo di riflessioni. Il mio obiettivo è trasmettervi il mio punto di vista sul mondo e (auspicabilmente) aiutarvi a osservare la società in modo diverso. Dato che è il testo lungo, vi fornisco un indice per agevolare la lettura:

partirò parlando di chi sono e di cosa sia la libertà

introdurrò il nemico della libertà, ovvero il dubbio

analizzerò il Perché delle azioni dell’uomo, individuandone il Fondamento

elencherò infine vari tipi di Motivazioni dietro gli obiettivi

introdurrò le analisi successive

Mi farà piacere se mi scrivete di passaggi poco chiari o mi condividete i vostri punti di vista, per rendere questa analisi il più accessibile per tutti. Buona lettura!

Davide

Io ho 27 anni e ritengo di avere il privilegio di osservare le cose con un’ottica particolare. Sono infatti indipendente dal punto di vista economico, non ho figli, ho un lavoro flessibile in cui, entro certi limiti, posso fare ricerca su ciò che mi piace. Sono un po’ robustello ma in buona salute, sono abbastanza atletico da fare lunghe passeggiate in montagna di 600m di dislivello senza sentire la fatica. Io vivo il libero arbitrio: la maggior parte delle situazioni in cui mi trovo sono il frutto della mia dichiarata volontà.

Possiamo definire la libertà in due modi: "liberi da" o "liberi di".

Nel primo caso la libertà è definita in senso negativo rispetto a un ente vincolante. Per esempio, sono libero dalle tasse se per qualche ragione non devo pagarle; le tasse sono l'ente vincolante.

Nel secondo caso, la libertà è definita come esercizio potenziale della forza di volontà. Sono libero di colorare questo foglio di rosso; il colorare è un'azione in potenza, diventa atto se io esercito la volontà che lo colora; posso anche non esercitarla affatto. In questo caso la libertà è connessa dunque alla facoltà di scelta.

Siamo abituati a pensare la libertà come qualcosa di molto importante (e lo è). Al tempo stesso, come vi dimostrerò, può essere un problema.

La mia libertà mi permette di scegliere come riempire le mie giornate. Ecco, qui si nasconde l'insidiosa conseguenza della libertà: il dubbio. Se io decido di fare qualcosa nella giornata, mi chiedo anche il perché lo debba o lo voglia fare. Badate bene che la maggior parte delle persone non libere non hanno questo iato tra il prendere una decisione e il metterla in pratica. Vediamolo con un esempio.

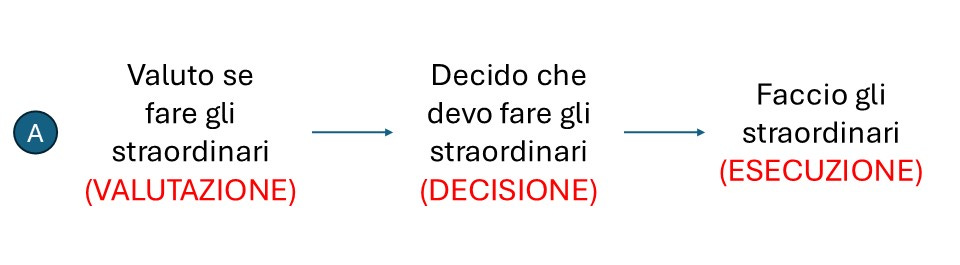

Arrivati al pomeriggio, molte persone adulte si pongono una domanda: “Devo fare gli straordinari?”. Individuiamo tre fasi nella formulazione di una risposta: Valutazione, Decisione, Esecuzione.

Altre persone invece vivono questo (caso B):

Per altre ancora, vi è un automatismo immediato, la catena di azioni vede un solo elemento (caso C):

Nessuna azione è scontata. Se sono in difficoltà materiale, non mi chiedo se devo fare gli straordinari, li faccio e basta, mi servono soldi; è il caso C.

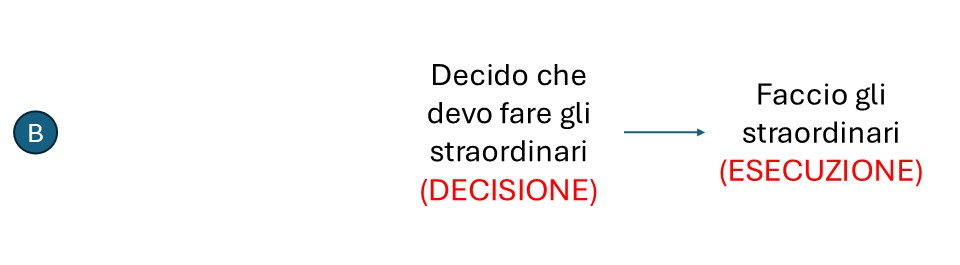

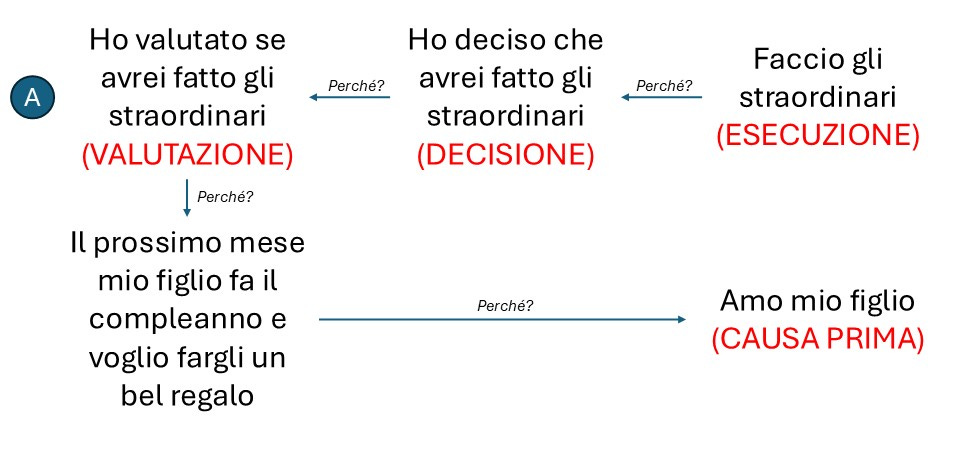

Chi rientra in A è più libero di B, che a sua volta sarà più libero di C. La libertà è certamente un privilegio, da cui beneficio del dubbio, ovvero chiedersi se si debbano fare gli straordinari. Perché allora ho definito come insidioso il dubbio? Proviamo a rileggere il caso A al contrario, da destra verso sinistra; compare l'origine di ogni caos, ovvero il Perché.

Faccio gli straordinari. Perché? Perché ho deciso che avrei fatto gli straordinari. Perché? Perché ho valutato se avrei fatto gli straordinari.

Badate che con il "Perché" i tempi vanno al passato ("ho deciso", “avrei fatto”). Ragionare col "Perché" porta a individuare la causa prima. Questo è un punto chiave del nostro “Perché” portatore di caos. Posso infatti andare ancora oltre la catena di interrogativi e chiedermi il perché abbia valutato se fare gli straordinari. Leggete da sinistra verso destra, seguendo le frecce:

La causa prima, l'amore verso il figlio, fa sì che io arrivi a fare straordinari. La causa prima frena la catena dei perché; non mi chiedo "Perché amo mio figlio?", lo amo e basta. Di fatto, la causa prima è un esempio di "assioma" matematico; è una regola ritenuta vera per ipotesi. Due rette parallele non si incontrano mai in geometria euclidea. Perché? Non c’è una risposta, è supposto vero così e basta.

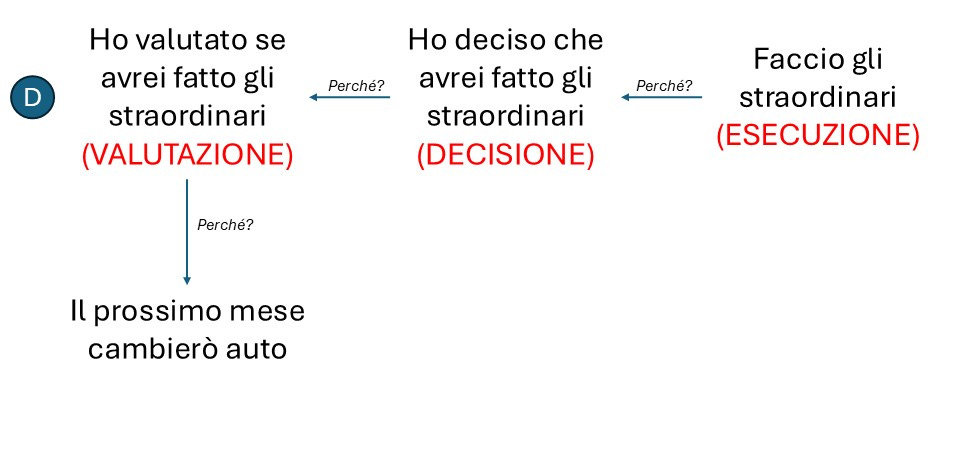

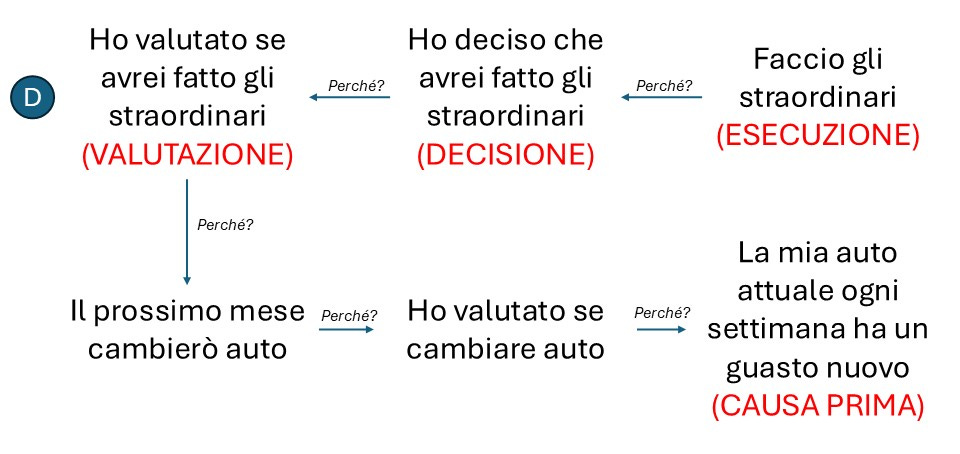

Il “Perché” e il dubbio ci aiutano a trovare le cause prime dietro le nostre azioni. Ho definito il dubbio come nemico insidioso a inizio discorso dal momento che, seguendo questo esercizio, rischiamo di non trovare cause prime. Riprendiamo l’esempio ma cambiando la causa prima.

Esercitiamo adesso il dubbio: “Perché cambierò auto?”

La causa prima è dunque l’auto difettosa, sembra un motivo ragionevole.

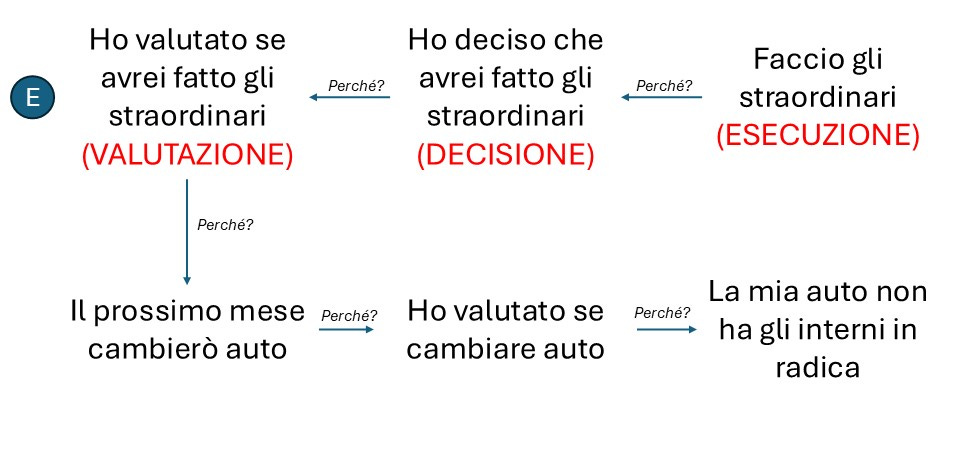

Cambiamo adesso ulteriormente la causa prima di tutto:

Se la causa prima successiva è "Io adoro fortemente gli interni in radica", gli straordinari sono più che giustificati. Per molte persone invece, l'acquisto sarebbe stupido o comunque non abbastanza motivato.

Provate nella vostra vita quotidiana a chiedervi il "Perché" delle cose, anche delle più scontate. È un esercizio che potenzierà la vostra libertà potenziale; vi renderete conto di quanto certe cose facciamo in automatico e che in realtà sono poco fondate. Il punto di questa analisi è il seguente: il fondamento delle scelte e delle azioni.

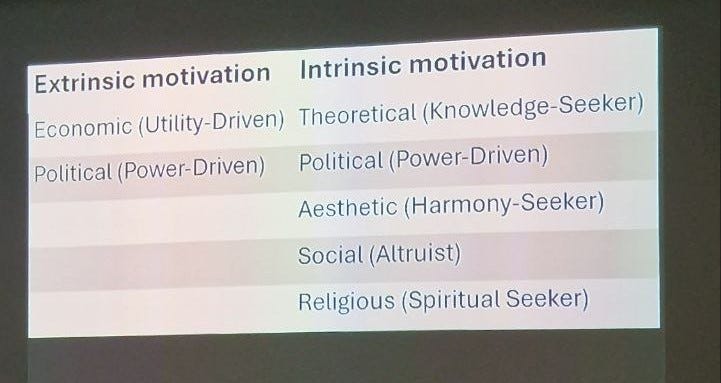

Quali sono i fondamenti delle scelte e delle azioni? Possiamo avere delle motivazioni estrinseche, legate a elementi esterni a noi, oppure motivazioni intrinseche, ovvero legate a scelte individuali e caratteriali.

Motivazioni estrinseche possono essere:

motivazioni economiche, guidate dall'utilità pratica: mi servono soldi per comprare un'auto perché i mezzi pubblici sono terribili;

motivazioni politiche, guidate dal potere: mi iscrivo a un club di golf per avere occasione di giocare con il mio capo, così da avere più chance per una promozione rispetto ai miei colleghi.

Motivazioni intrinseche sono invece:

motivazioni teoriche, guidate dalla ricerca di conoscenza fine a se stessa, dovuta alla curiosità personale;

motivazioni estetiche, guidate dalla ricerca di armonia e bellezza;

motivazioni sociali, spinte da un puro desiderio altruistico di aiutare gli altri;

motivazioni religiose, guidate dalla semplice religiosità personale;

motivazioni politiche (nuovamente), spinte dal desiderio di potere assoluto, dove “assoluto” viene dal latino “ab + solvo”, ovvero "slegare da", “scollegare da...", il potere fine a se stesso.

Elenco preso da un incontro sulle carriere femminili in ambito STEM (Scienza, Tecnologia, Economia, Matematica) che ho seguito lo scorso 8 Marzo 2025 qui a Tampere.

Vi facevo notare che per le motivazioni intrinseche ho usato l'abuso di espressioni come "puro", "fine a se stesso" e “assoluto”, perché le ragioni risiedono nella propria interiorità, nelle inclinazioni del nostro carattere; sono cause prime per eccellenza.

Il dubbio va a scardinare facilmente le motivazioni estrinseche, aiutandoci a distinguere tra desideri passeggeri e bisogni sostanziali. Se il dubbio colpisce le motivazioni intrinseche, cadono non castelli di sabbia ma grattacieli.

Sono sicuro che ognuno di noi almeno una volta nella vita ha sperimentato il cambiare idea su questioni fondamentali, ha visto mutare in opinioni desuete delle credenze che prima aveva ritenuto fondamentali e invincibili. Altre persone hanno paura di mettere in discussione quelle credenze, poiché sopra esse hanno tirato su immensi palazzi di idee; riconoscono che le fondamenta sono di sabbia ma fanno di tutto per mantenere in piedi le proprie costruzioni.

Adesso riavvolgiamo il nastro. Iniziamo un riassunto che piace tanto agli esperti di comunicazione o a chi scrive essay (“saggi”) anglofoni.

Ho iniziato descrivendo la libera condizione di uomo di 27 anni. Ho delineato che la libertà possa essere intesa come l'esser liberi da legami o l'essere liberi di scegliere. Ho dettagliato la catena che porta dalla valutazione alla decisione all'azione. Abbiamo ripercorso la catena al contrario, chiedendoci il “Perché” delle cose. Abbiamo visto cosa sono le cause prime e i diversi tipi di motivazioni, estrinseche ed intrinseche. Abbiamo parlato infine del potere del dubbio nell'individuare ciò che è realmente essenziale e nel far crollare palazzi di credenze.

Sarete curiosi a questo punto di dove voglia arrivare. Era da tempo che volevo parlare del "Perché" delle cose nel nostro mondo, parlando di questioni (dal latino “quaestio”, “domandare”) che sembrano esistenziali e fondamentali solo perché nessuno le ha ancora guardate all’interno.

Con questo articolo apro un ciclo in cui provo a fare delle spiegazioni; ricollegandomi alla missione dichiarata quando ho aperto questo blog ("Dichiarazione di Poetica"). Vi posso anticipare che c’è un filo rosso collega:

la crisi della democrazia rappresentativa;

le nuove disuguaglianze sociali;

la musica trap;

l’ascesa in contemporanea l'ascesa di movimenti LGBT e dell'estrema destra mondiale;

la caduta dei movimenti di centro-sinistra;

la vendita di vinili;

la ghigliottina di Luigi XVI re di Francia nel 1793;

ecc…

Il filo rosso è il seguente: certezze che si sgretolano velocemente in credenze, credenze che si cementificano velocemente in certezze.

Avremo modo di parlarne a lungo; seguiranno articoli di approfodimento qui, video estesi su Youtube nel mio canale, spunti di riflessione su Instagram e Tiktok.

Nel frattempo, vi lascio con questo passaggio de “La Gaia Scienza” di Nietzsche:

Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse uno. “Si è perduto come un bambino?” fece un altro. “0ppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?” – gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dètte la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci moviamo noi? Via da tutti i soli? […] Anche gli dèi si decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! […] Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione piú grande: tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtú di questa azione, ad una storia piú alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi!”. (Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1976, vol. XXV, pagg. 213-214)